Explicando os protestos raciais nos EUA de um jeito que até um racista conseguiria entender

Por Rodrigo da Silva

| Os protestos tomam conta do noticiário americano. O gueto saiu às ruas em meio à maior pandemia dos últimos cem anos. Há menos temor sobre o vírus do que a respeito da violência policial. A nação mais rica e culturalmente influente do planeta tem esqueletos em seu armário. E não é possível mais escondê-los. Na newsletter desta quinta nós explicamos como tudo isso aconteceu. |

| Essa história tem 400 anos. |

Ela existe desde um tempo em que ainda não havia o piano, a comida enlatada, palitos de fósforo, barcos a vapor e máquinas de escrever.

Em suas primeiras décadas, os Estados Unidos enfrentavam um dilema. Se na Europa havia gente demais e terra de menos, no Novo Mundo acontecia exatamente o contrário.

Imigrantes dos mais remotos cantos do velho continente atravessavam o Atlântico comprometidos em trabalhar temporariamente nas fazendas dos senhores que financiavam suas viagens, mas logo abandonavam seus postos para investir em suas próprias terras, fartamente acessíveis na América.

Pior: por serem tão brancos quanto qualquer outro europeu recém estabelecido neste canto do mundo, podiam fugir sem chamar qualquer atenção.

A solução para esse impasse deu as caras em 1619, quando pouco mais de vinte africanos vindos da Angola chegaram à força na atual cidade de Jamestown, na Virgínia, para ocupar os inúmeros postos de trabalho vagos pelos imigrantes brancos fujões. Foi o pontapé de um período extremamente violento que duraria quase dois séculos e meio, testemunhado por doze presidentes: a escravidão.

A cor de pele preta era uma marca para conter desertores.

Ao todo, pouco mais de 300 mil africanos foram capturados e enviados para os Estados Unidos nesse espaço de tempo – o equivalente a 6% do total de escravos que alcançaram o Novo Mundo.

Mas esses números não traduzem exatamente o tamanho dessa população. Como uma mãe escrava dava à luz entre nove a dez filhos em média, em poucas décadas a parcela afro-americana saltaria para 4,4 milhões de pessoas nos Estados Unidos, concentrando 60% dos escravos do continente.

A utilidade da mão de obra estava intimamente ligada ao comércio de algodão. Em 1850, dos 3,2 milhões de escravos que trabalhavam nos 15 estados americanos onde a escravidão era legal, quase 2 milhões trabalhavam diretamente com o cultivo.

O impulso foi o descaroçador, inventado em 1793. O preço dos escravos no sul dos Estados Unidos mais do que triplicou na sequência, saltando de US$ 500 em 1800 para US$ 1.800 em 1860 – o equivalente a um carro zero quilômetro.

A escravidão era um paradoxo na terra dos livres e lar dos bravos. O orgulho americano residia no fato de que esta nação concentrava o maior percentual de liberdade que a humanidade já havia visto até então.

Como justificar à psique americana tanta gente escravizada em meio a tanta gente orgulhosamente livre?

Como normalizar a escravidão num país tão vaidoso por suas posições liberais, enquanto adotava um modelo tão bárbaro que sequer existia na Europa desde a Idade Média?

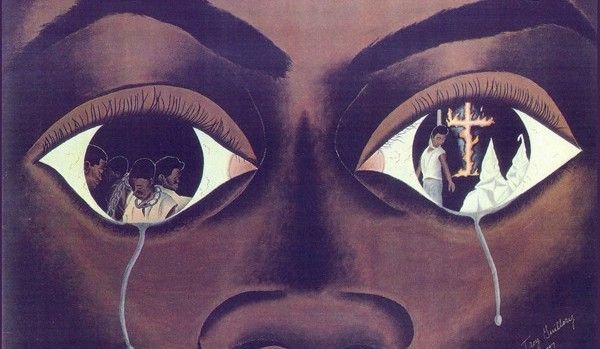

Construindo um sistema social que mistura violência, pseudociência, teorias conspiratórias, releituras bíblicas e agitação pública: racismo.

As marcas estão até hoje no país.

Mesmo após o fim da escravidão, em 1863, os Estados Unidos ainda esperaram 91 anos para acabar com a segregação legalizada nas escolas públicas; 99 anos para permitir que James Meredith se transformasse no primeiro estudante negro a conseguir matricular-se na Universidade do Mississippi, forçando o governo americano a enviar 5 mil soldados à instituição para conter as revoltas em torno do incidente; e longos 101 anos para decretar a Lei dos Direitos Civis – o que significa dizer que há apenas seis décadas não havia qualquer legislação que proibisse a discriminação racial no país.

Ainda em 1967, há míseros 53 anos, um negro e uma branca não podiam sequer se casar em 16 estados americanos.

Como não dá pra simplesmente jogar 400 anos de História debaixo do tapete, o efeito dessa segregação é inquestionavelmente presente na sociedade americana até os dias atuais.

O retrato dessa herança maldita pode ser visto na sala de casa da imensa maioria da população afro-americana. A segregação nos Estados Unidos modelou inteiramente os próprios bairros onde os americanos residem. Nesse país, negros e brancos não dividem os mesmos muros.

O governo desempenhou um papel importante nessa segregação. Na década de 1930, a Federal Housing Administrationcriou incentivos que impediam que os negros se mudassem para bairros brancos – uma política conhecida como redlining. A medida ajudou a desenhar a desigualdade social americana.

O valor de uma casa em um bairro tipicamente negro dos Estados Unidos – como as do distrito do Brooklyn, em Nova York – chega a ser US$ 48 mil menor do que uma propriedade em um bairro branco apenas por seu “custo racial”.

Uma residência num bairro majoritariamente negro, numa área metropolitana, custa ao redor de US$ 184 mil. Nos bairros em que os negros são menos de 1% dos moradores uma residência com as mesmas características atinge os US$ 341 mil, quase o dobro do valor.

Ao comparar bairros majoritariamente negros com bairros majoritariamente brancos, já descontando diferenças nas condições sociais – como taxas de violência – e da qualidade dos imóveis, o estudo publicado pela Brookings Institution descobriu que bairros negros valem 23% a menos apenas porque possuem… mais negros – o que, por si só, deprecia o valor dos imóveis.

E o “custo racial” direto é apenas a ponta do iceberg. Há ainda os custos indiretos do racismo.

Bairros negros também possuem piores serviços públicos, como escolas – onde criança negras têm acesso a uma educação abaixo da média das crianças brancas ao redor do país – policiamento e hospitais.

O que significa dizer que para o poder público e a iniciativa privada, os bairros negros importam menos do que os bairros brancos. É o que explica a outra parcela dessa diferença.

Em Chicago, por exemplo, os bairros brancos obtêm mais de 460% a mais em investimentos privados do que os bairros negros.

Nas áreas metropolitanas dos Estados Unidos, 10% dos bairros são predominantemente negros. Nessas regiões vivem 41% da população negra americana.

Se equiparássemos o valor das residências dos bairros majoritariamente negros aos bairros brancos, considerando apenas o “custo racial”, o ganho financeiro chegaria a US$ 156 bilhões.

Como o imóvel costuma ser a maior riqueza de um cidadão em qualquer país, essa é uma conta perversa.

Há dois anos, pesquisadores da Universidade de Northwestern constataram que a pressão arterial dos negros que se mudaram para bairros menos segregados caiu de um a cinco pontos após o deslocamento para o novo endereço.

A razão: o estresse, relacionado sobretudo a uma maior exposição à violência e ao menor acesso à educação.

E isso para não falar do sistema judicial.

Negros são quase duas vezes mais propensos a serem parados por policiais no trânsito do que brancos – e embora os brancos, em média, dirijam mais, os negros são quatro vezes mais propensos a serem revistados após uma parada, mesmo que estatisticamente brancos tenham maior probabilidade de carregarem contrabando.

Não é diferente quando o assunto diz respeito às drogas.

Em Nova York, por exemplo, a chance de um negro ser preso por possuir maconha era oito vezes a taxa de pessoas brancas em 2018. Especificamente em Manhattan essa chance era 15 vezes maior.

Em todo o país, os bairros negros produzem muito mais prisões do que os bairros brancos nesta matéria, apesar das pesquisas não apresentarem qualquer disparidade étnica do uso de maconha.

Nos estados em que o consumo é proibido, os negros são 3,73 vezes mais propensos do que os brancos a serem presos por porte de maconha. Considerando todos os tipos de narcóticos, os negros também têm cerca de cinco vezes mais chances de serem presos por porte de drogas do que os brancos – eles também são doze vezes mais propensos a serem condenados erroneamente por crimes relacionados a drogas.

Não há nada que justifique tal disparidade.

Os afro-americanos compreendem cerca de 12,5% dos usuários de drogas nos Estados Unidos, mas 29% das prisões por delitos de drogas e 33% da população encarcerada. Na terra do tio Sam, o risco de um negro que usa drogas ser preso é mais de sete vezes maior do que alguém branco com a mesma condição.

Não sem motivo, nos Estados Unidos os assassinatos de pessoas brancas são mais propensos a serem resolvidos do que os assassinatos de pessoas negras.

Os negros, aliás, também são mais propensos a serem injustamente condenados por assassinato quando a vítima é branca. Negros condenados por assassinato têm 50% mais chances de serem inocentes do que brancos condenados por assassinato.

Negros inocentes também possuem 3,5 vezes mais chances do que brancos a serem erroneamente condenados por agressão sexual.

O sistema está inteiramente viciado.

Um levantamento de dados da US Sentencing Commission, controlando variáveis como idade e antecedentes criminais, descobriu que quando homens negros e brancos cometem o mesmo crime, os negros recebem uma sentença quase 20% mais longa.

A discrepância nas punições é tamanha que um negro preso pela primeira vez recebe, em média, 270 dias a mais de condenação que um branco que tenha cometido um crime semelhante – quando esse negro tem a pele mais escura, a discrepância com um branco alcança, em média, longos 400 dias a mais.

Nem a fiança escapa.

Levando em conta o ajuste para a gravidade do crime, os antecedentes criminais e outras variáveis, um estudo publicado em 2011 descobriu que os negros recebem uma cobrança de US$ 7 mil a mais de fiança do que brancos por crimes violentos, US$ 13 mil por crimes de drogas e US$ 10 mil por crimes relacionados à ordem pública.

Os Estados Unidos têm a maior população prisional do mundo. No país, os negros representam 12% da população adulta, mas 33% da população carcerária condenada. Os brancos, por sua vez, compõem 64% dos adultos, mas 30% dos presos.

Embora essa diferença venha diminuindo nos últimos anos, há 1.549 presos negros americanos para cada 100.000 adultos negros – quase seis vezes a taxa de encarceramento para brancos.

No dia 25 de maio, no estado de Minessota, nos Estados Unidos, o assassinato de George Floyd, um negro de 46 anos, por um policial branco, reacendeu uma onda de protestos no país.

Protestos raciais não são incomuns nos Estados Unidos: pelo menos 3.171 manifestações dessa natureza foram realizadas nos últimos 2.147 dias.

Essa, no entanto, é a maior onda de protestos desde a morte de Martin Luther King, em 1968.

Há um inegável esgotamento da população afro-americana com a segregação. E esse esgotamento atinge uma carga de stress ainda maior no meio de uma pandemia em que os negros – exatamente por viverem em maiores condições de vulnerabilidade social – são as maiores vítimas.

A chance de um negro morrer de COVID-19 nos Estados Unidos é três vezes maior que a de um branco.

A morte de George Floyd foi a última gota de insatisfação com esse sistema.

O gueto tem um grito entalado na garganta: as vidas negras importam.